O Instituto Igarapé utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e nossos Termos de Uso e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições.

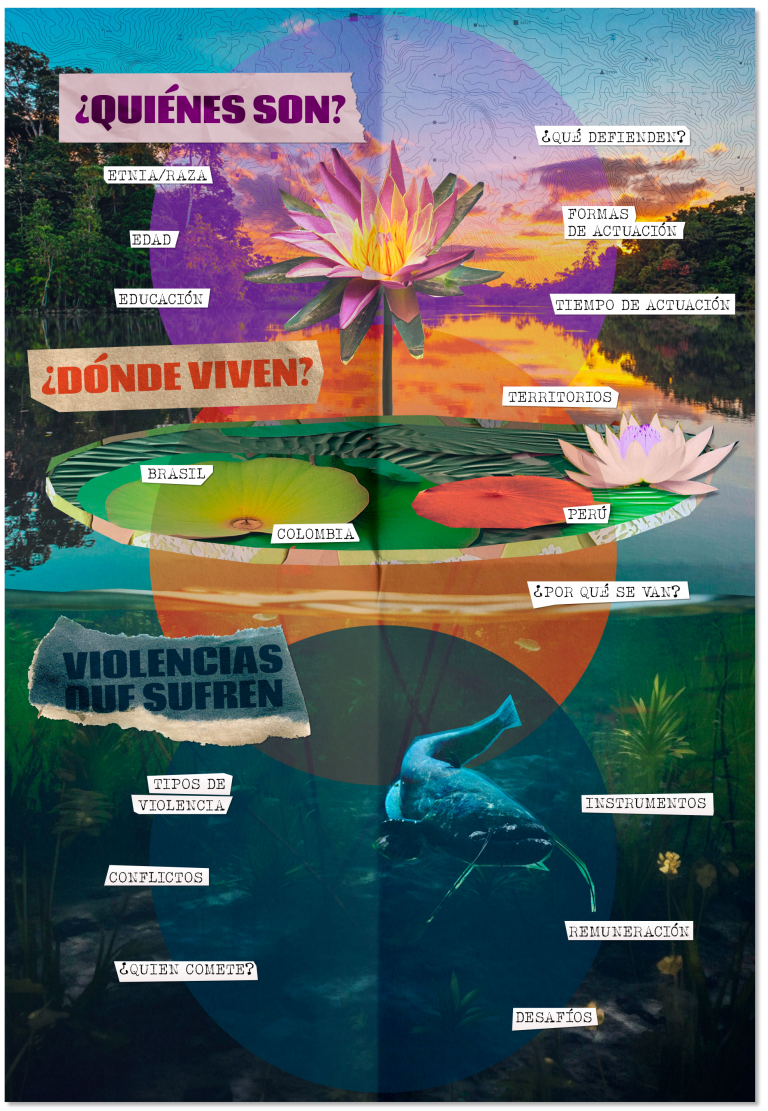

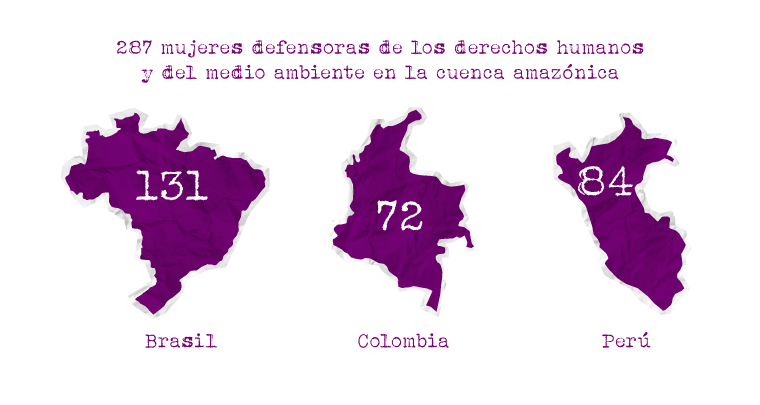

Ellas son lo que se llama "población oculta". Es un grupo de personas difícil de alcanzar, con tamaño y participantes desconocidos. El levantamiento de Igarapé de 2021 muestra que buena parte de ellas no se reconoce como defensora.

Ellas son lo que se llama "población oculta". Es un grupo de personas difícil de alcanzar, con tamaño y participantes desconocidos. El levantamiento de Igarapé de 2021 muestra que buena parte de ellas no se reconoce como defensora.

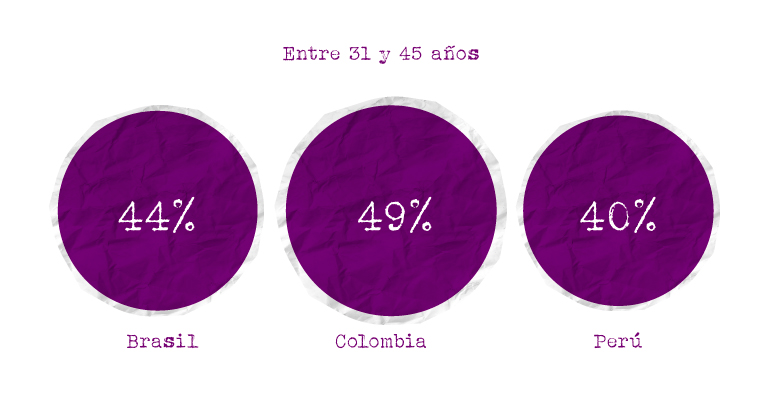

En los tres países, el grupo de edad predominante son mujeres adultas en edad económicamente activa.

En los tres países, el grupo de edad predominante son mujeres adultas en edad económicamente activa.

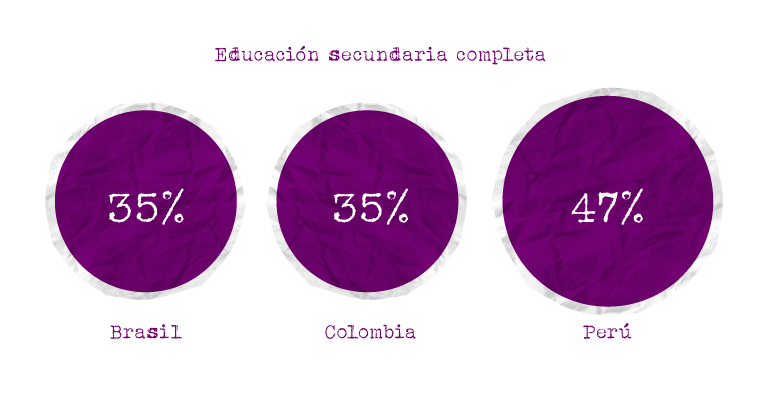

El nivel de educación secundaria apunta a la relevancia que se le da a la formación. De las mujeres entrevistadas en Brasil, el 24% tiene una educación universitaria completa y el 26% está cursando o ha cursado un posgrado.

El nivel de educación secundaria apunta a la relevancia que se le da a la formación. De las mujeres entrevistadas en Brasil, el 24% tiene una educación universitaria completa y el 26% está cursando o ha cursado un posgrado.

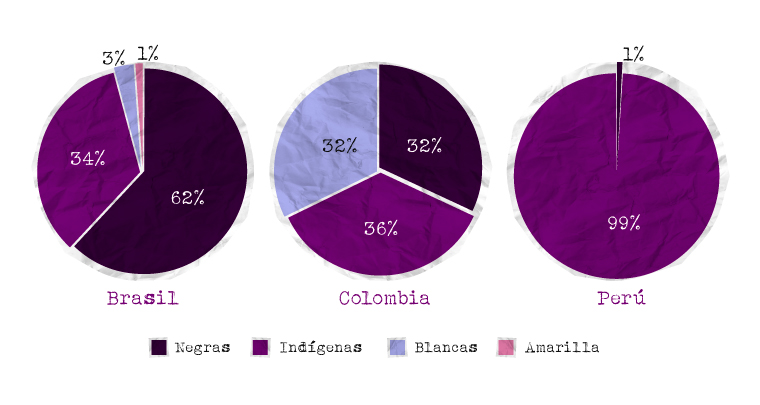

Las defensoras entrevistadas reflejan en su piel las diferentes Amazonías. En Brasil, la mayoría es negra. Colombia equilibra las tres identidades étnico-raciales y, en Perú, casi la totalidad es indígena.

Las defensoras entrevistadas reflejan en su piel las diferentes Amazonías. En Brasil, la mayoría es negra. Colombia equilibra las tres identidades étnico-raciales y, en Perú, casi la totalidad es indígena.

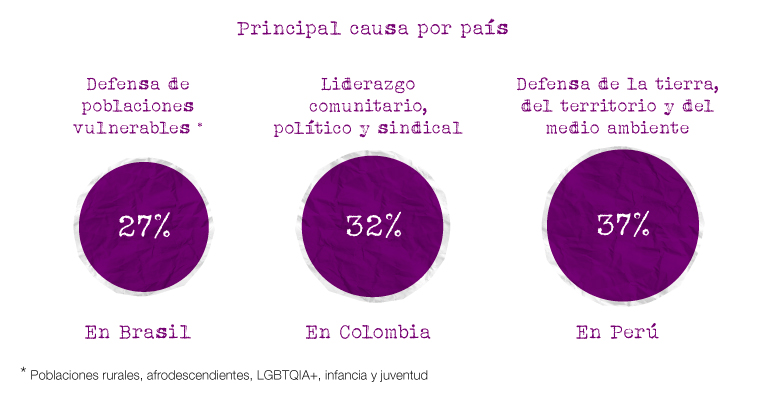

Las causas que se destacan entre las defensoras en cada país reflejan las luchas de las poblaciones locales. La defensa de la tierra y de sus pueblos es su punto de unión.

Las causas que se destacan entre las defensoras en cada país reflejan las luchas de las poblaciones locales. La defensa de la tierra y de sus pueblos es su punto de unión.

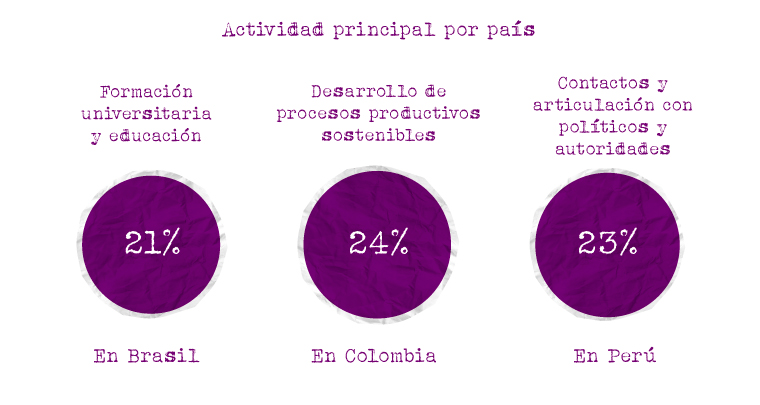

Profesoras, técnicas agrícolas, articuladoras políticas, cuidadoras - las defensoras ejercen múltiples profesiones, muchas veces no son identificadas como tal.

Profesoras, técnicas agrícolas, articuladoras políticas, cuidadoras - las defensoras ejercen múltiples profesiones, muchas veces no son identificadas como tal.

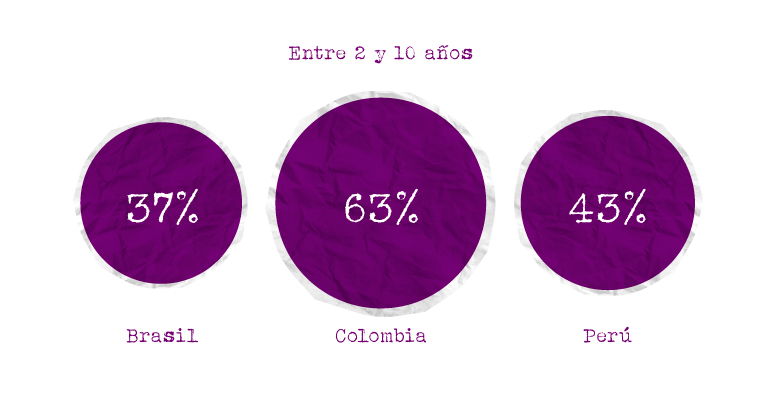

Una gran parte de las mujeres entrevistadas tienen menos de 10 años de actuación, ya que se encuentran entre la juventud y la mediana edad.

Una gran parte de las mujeres entrevistadas tienen menos de 10 años de actuación, ya que se encuentran entre la juventud y la mediana edad.

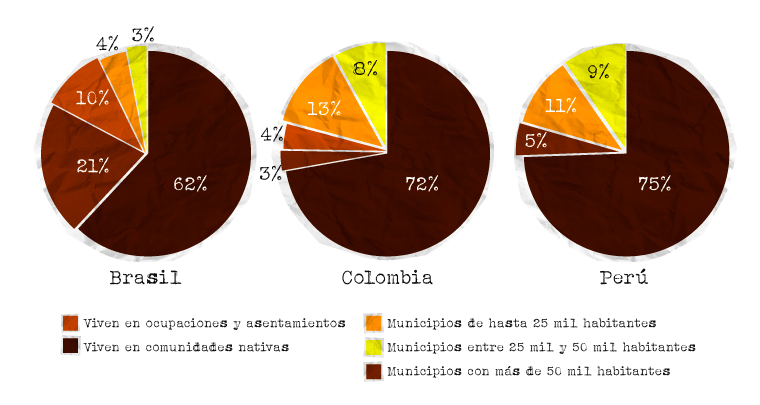

Hay defensoras que circulan y viven en la selva profunda, hay las que están en el campo luchando por la reforma agraria. Otras viven en áreas urbanas íntimamente vinculadas al ecosistema del crimen ambiental que amenaza a la Amazonía.

Hay defensoras que circulan y viven en la selva profunda, hay las que están en el campo luchando por la reforma agraria. Otras viven en áreas urbanas íntimamente vinculadas al ecosistema del crimen ambiental que amenaza a la Amazonía.

La mayoría de las entrevistadas vive en ambientes rurales, especialmente en comunidades nativas en Colombia y Perú, y tierras indígenas y quilombos en Brasil.

La mayoría de las entrevistadas vive en ambientes rurales, especialmente en comunidades nativas en Colombia y Perú, y tierras indígenas y quilombos en Brasil.

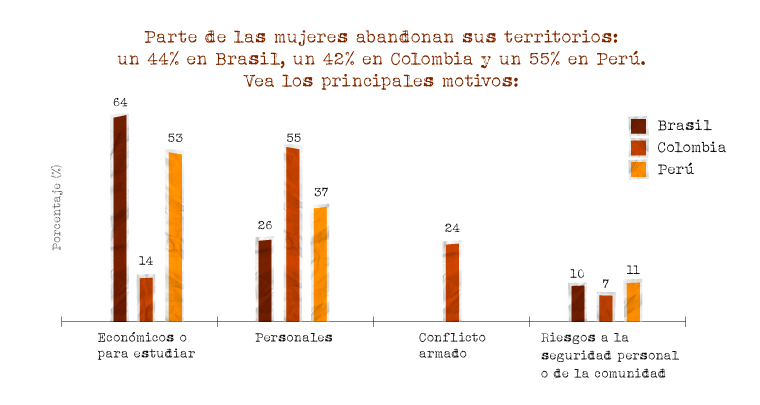

Las defensoras, en la mayoría de los casos, se van de donde viven por necesidad económica o para estudiar. Llama la atención el alto índice de "motivos personales", que pueden ocultar violencias domésticas; y la situación en Colombia, donde el 24% de ellas dejaron sus territorios a causa de conflictos armados.

Las defensoras, en la mayoría de los casos, se van de donde viven por necesidad económica o para estudiar. Llama la atención el alto índice de "motivos personales", que pueden ocultar violencias domésticas; y la situación en Colombia, donde el 24% de ellas dejaron sus territorios a causa de conflictos armados.

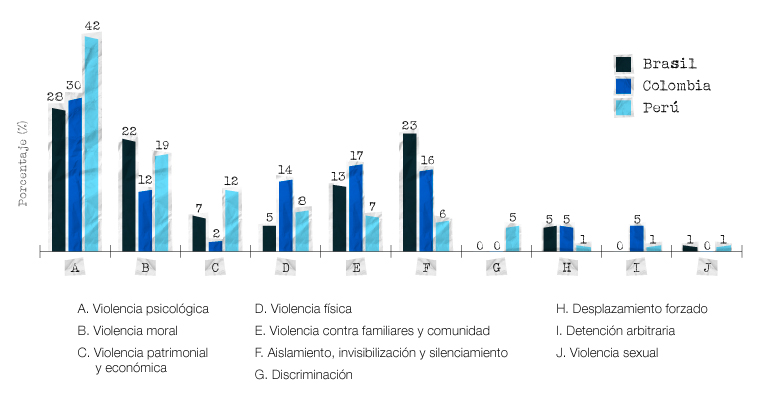

El 47% de las defensoras entrevistadas sufrieron algún tipo de violencia entre 2021 y 2022.

El 47% de las defensoras entrevistadas sufrieron algún tipo de violencia entre 2021 y 2022.

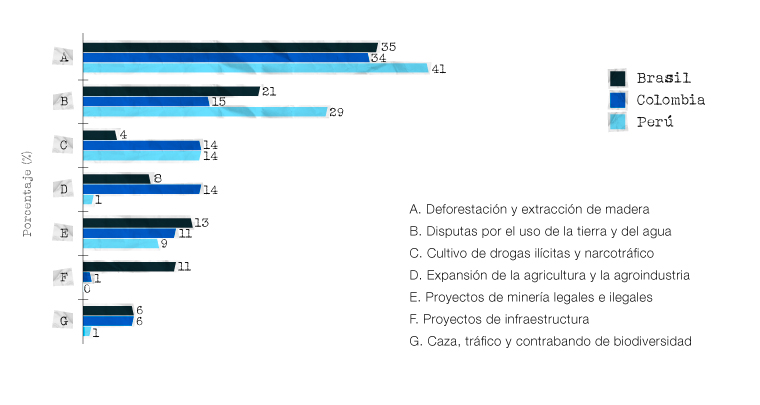

Las mujeres entrevistadas indicaron que los conflictos en sus territorios son motivados por la deforestación, proyectos de infraestructura y la presencia de minería ilegal en Brasil; deforestación, narcotráfico y agroindustria en Colombia; y disputas territoriales, extracción ilegal de madera y deforestación en Perú.

Las mujeres entrevistadas indicaron que los conflictos en sus territorios son motivados por la deforestación, proyectos de infraestructura y la presencia de minería ilegal en Brasil; deforestación, narcotráfico y agroindustria en Colombia; y disputas territoriales, extracción ilegal de madera y deforestación en Perú.

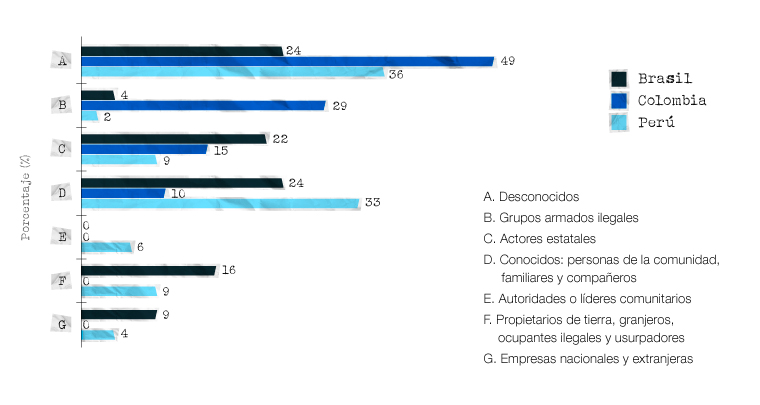

No siempre las mujeres que sufren violencia pueden identificar a quienes la cometen, especialmente cuando estas violencias están incorporadas en la cultura y se han naturalizado en su día a día. Sin embargo, las altas tasas de respuestas de las defensoras de los tres países señalando a "desconocidos" sugieren tácticas de intimidación y silenciamiento por parte de los perpetradores.

No siempre las mujeres que sufren violencia pueden identificar a quienes la cometen, especialmente cuando estas violencias están incorporadas en la cultura y se han naturalizado en su día a día. Sin embargo, las altas tasas de respuestas de las defensoras de los tres países señalando a "desconocidos" sugieren tácticas de intimidación y silenciamiento por parte de los perpetradores.

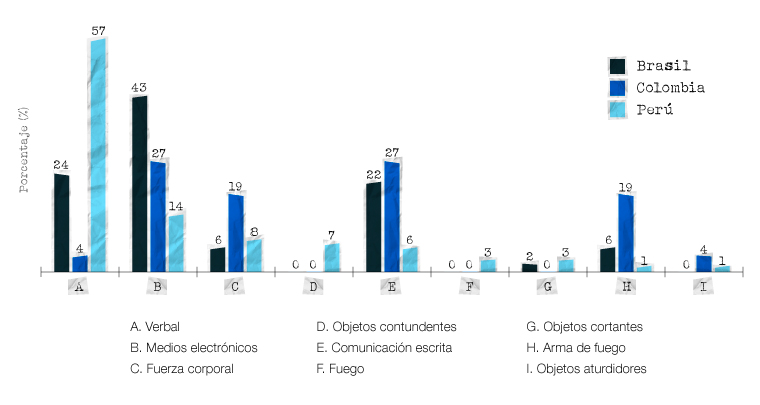

Los medios utilizados para cometer violencias contra las defensoras varían según cada país. En Brasil, los medios electrónicos, que incluyen las redes sociales, se han convertido en el principal instrumento de los violentadores, mientras que en Perú prevalece la violencia verbal.Colombia es donde más se destaca el uso de armas de fuego y violencia física.

Los medios utilizados para cometer violencias contra las defensoras varían según cada país. En Brasil, los medios electrónicos, que incluyen las redes sociales, se han convertido en el principal instrumento de los violentadores, mientras que en Perú prevalece la violencia verbal.Colombia es donde más se destaca el uso de armas de fuego y violencia física.

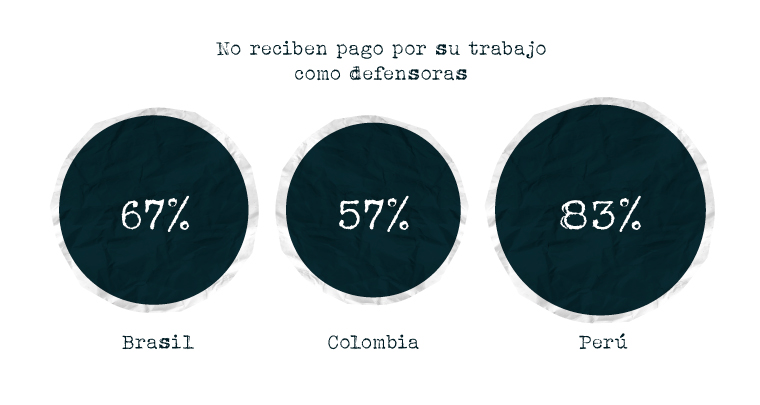

La mayoría de las mujeres entrevistadas no recibe remuneración por su trabajo en la defensa de la selva y de los pueblos que viven allí, lo que agrega una capa más de violencia a su integridad física y emocional.

La mayoría de las mujeres entrevistadas no recibe remuneración por su trabajo en la defensa de la selva y de los pueblos que viven allí, lo que agrega una capa más de violencia a su integridad física y emocional.

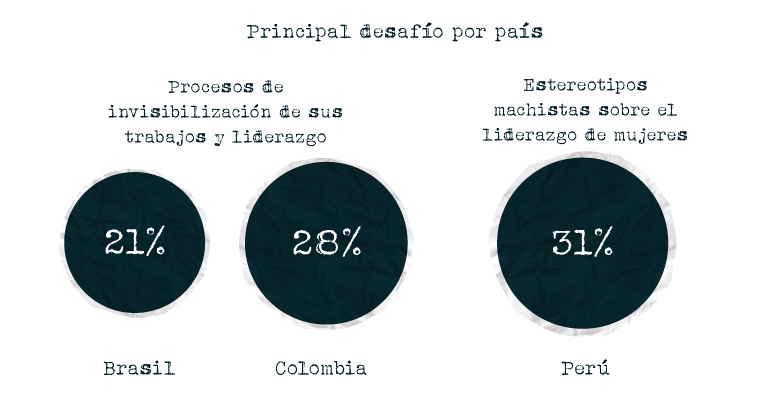

En sus respuestas, las defensoras indican que enfrentan diferentes obstáculos para su liderazgo, pero con el objetivo común de silenciarlas.

En sus respuestas, las defensoras indican que enfrentan diferentes obstáculos para su liderazgo, pero con el objetivo común de silenciarlas.

O Instituto Igarapé utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e nossos Termos de Uso e, ao continuar navegando, você concorda com essas condições.